भूकंप, जागरूकता एवं बचाव

भूकंप, जागरूकता एवं

बचाव

ईशेंद्र प्रसाद दीक्षित, अनिल कुमार चौबे

वैऔअप - राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, दोना पौला, गोवा-403004

पृथ्वी के आंतरिक कारणों से पृथ्वी मे होने वाले

कंपन को भूकंप कहते हैं। पृथ्वी की सतह अनेक चलायमान प्लेटों से बनी हुई हैं . प्लेटों की इस गति

के कारण,

संग्रहित

ऊर्जा अत्यधिक प्रतिबल के कारण अचानक निर्मुक्त होती है और पृथ्वी के अंदर तरंगों के

रूप मे फैल जाती है और भूकंप को उत्पन्न करती है| पृथ्वी के अंदर वह स्थान जहाँ

से भूकंप की तरंगें उत्पन्न होती है उसे उद्गम केंद्र (Focus) तथा उद्गम केंद्र के

ठीक ऊपर धरातल पर जो स्थान होता है उसे उपकेंद्र या अधिकेन्द्र (Epicenter) कहते हैं|

पृथ्वी के अंदर शैलों में विक्षोभ (Disturbance) होने के स्रोत्र से, पृथ्वी में सभी दिशाओं

में कम्पन होता है। जहाँ पर प्लेटों में विक्षोभ होता है वही से ही पृथ्वी में कम्पन

होता है जिसके परिणामस्वरूप पृथ्वी में विध्वंसकारी प्रभाव होते है। विझोभ होने वाले

स्थान पर कंपन अधिकतम होता है तथा दूरी बढ़ने के साथ कम्पन कम होता जाता है और उसके

साथ ही विध्वंस भी कम होता जाता है। भूपर्पटी की प्लेटों पर एकदम से आघात होने, प्लेटों के टूटने, दो रुझ सतहों के रगड़ने

से प्लेटों में कम्पन उत्पन्न होता है| ज्वालामुखी विस्फोट, भ्रंशतल पर शैल संस्तरों के

विस्थापित होने,

भूस्खलन

(landslide)

और खदानों

में शैलपात होने से भी भूकंप हो सकता है| अधिकांशतः विनाशकारी भूकम्पों की उत्पत्ति भ्रंशतल

पर संस्तरों के विस्थापन के कारण होती है| ऐसे भूकम्पों को विवर्तनिक

भूकंप (Tectonic

earthquake) कहते

हैं|

भूपर्पटी

के शैलों में प्रतिबल उस समय तक एकत्रित होता रहता है जब तक की वह टूटने की स्थिति

में नही पहुँच जाता| शैल के टूटने की सीमा को पार करते ही वह टूटकर भ्रंशतल पर विस्थापित

हो जाता है|

विवर्तनिक

हलचलों के कारण भूपर्पटी के कुछ भागों के शैल संस्तरों के अकस्मात विस्थापन होता है

जिसे भ्रंसन कहते हैं। भ्रन्शन के कारण संस्तरों का विस्थापन उर्ध्वाधर, क्षैतिज अथवा तिर्यक

हो सकता है|

भूकंप

होने का यही मुख्य कारण है| भूकंप के मुख्य प्रघात (Main shock) से पहले पूर्व प्रघात

(Fore-shock)

आतें

हैं|

चित्र १ भूकंप का उपकेंद्र और अधिकेन्द्र (फोकस)

भूकंप मापन

भूकंप की भयावयता का मापन भूकंप की तीव्रता और

उसके परिमाण से निकाला जाता है| जहां तीव्रता भूकंप मापन की गुणात्मक इकाई है वहीं परिमाण

मात्रात्मक इकाई है|

तीव्रता

धरातल पर हुए विध्वंस की भयावहता के अनुसार ही

भूकंप की तीव्रता मापी जाती है| विभिन्न व्यक्तियों द्वारा धरातल पर क्षति के अनुपात

में भूकंप की तीव्रता का मान निकाला गया है|

मरकली (Mercalli) नामक भूकंप वैज्ञानिक

ने तीव्रता मापन के लिए एक पैमाना निर्धारित किया जिसमे की पहले दस भाग थे परंतु बाद

मे इसे संशोधित करके इसके बारह भाग किये गए|

तीव्रता

|

प्रघात के प्रकार

|

भूमि में उत्पन्न त्वरण (मि. मी. प्रति सेकेंड)२

|

धरातल पर प्रभाव

|

यांत्रिक

(Instrumental)

|

10 से

|

भूकंप-लेखी

द्वारा ही अभिलेखन संभव

|

|

अतिक्षीण

|

10 से 2

5

|

संवेदनशील व्यक्तियों

द्वारा ही अनुभव किया जाता है|

|

|

क्षीण (Feeble)

|

25 से 50

|

आराम करते हुए

व्यक्तियों द्वारा अनुभव किया

जाता है|

|

|

साधारण

(Moderate)

|

50 से 100

|

गतिशील व्यक्तियों

द्वारा अनुभव किया जाता है|

|

|

v

|

साधारण प्रबल

(Fairly

Strong)

|

100 से 250

|

नींद खुल जाती

है; घंटी बज उठती है; सभी व्यक्ति

अनुभव कर सकते हैं|

|

प्रबल (Strong)

|

250 से 500

|

इमारतों को मामूली

क्षति होती है; लोग डर जाते हैं|

|

|

अति प्रबल

(Very

Strong)

|

50

0 से 1000

|

दीवारों में

दरारें पड़ जाती हैं|

|

|

विनाशकारी

(Destructive)

|

100

0 से 2500

|

भूमिगत जल में

परिवर्तन होता है|

|

|

विध्वंसकारी

(Ruinous)

|

2500

|

इमारतें अंशतः

धराशायी होती है; पाईप लाइन टूट जाते हैं;

जमीन में दरारें पड़ जाती हैं|

|

|

x

|

महा भयंकर

(Disastrous)

|

5000 से 7500

|

अधिकतर इमारतें

धराशायी होती हैं; पुल टूट जाते है,

रेल की पटरियां टूट जाती हैं; भूस्खलन

होता है, जमीन में बुरी तरह से दरारें पड़ जाती है|

|

प्रलयंकारी

(Very

Disastrous)

|

7500 से 9800

|

प्रायः

सभी इमारतें, पुल या अन्य सभी निर्माण कार्य ध्वस्त हो जाते हैं,

जमीन

मे चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं, भूस्खलन,

अवधाव आदि होते हैं, रेल लाइन मुड

जाती हैं|

|

|

सर्वनाशकारी

या सर्वाधिक भयंकर

(

|

9800 से अधिक

|

सम्पूर्ण

|

परिमाण

भूकंप से उत्पन्न हुई ऊर्जा का मापन इसके द्वारा

ही किया जाता है| रिक्टर नामक वैज्ञानिक ने भूकंप की तीव्रता का एक पैमाना बनाया जिसे

रिक्टर स्केल कहते हैं| रिक्टर के अनुसार भूकंप की तीव्रता, भूकंप के कारण होने

वाले त्वरण के लागेरिथ्म के अनुपाती होता है| भूकंप द्वारा संस्तरों के विस्थापन

से निर्मुक्त हुई ऊर्जा, भूकंप की तीव्रता और भूकंप के परिमाण का एक गणितीय सम्बंध

होता है|

मरकाली

स्केल की भाँति ही रिक्टर स्केल, भूकंप की तीव्रता के भिन्न-भिन्न तथा असमान परिमाण द्वारा

हुये प्रभाव को प्रदर्शित करता है|

भूकंप की बारंबारता तथा प्रघातों

की अवधि एवं सीमा

धरातल पर साधारणतः भूकंप आते ही रहते हैं| धरातल पर संभवतः कोई

भी समय भूकंप विहीन नही होता है| भूकंप-प्रेक्षण (Seismological Station) स्थलों में प्रतिवर्ष

प्रायः 30,000

भूकंप

अति-सूक्ष्म यंत्रों में अभिलेखित होते हैं| अधिकांश भूकंप अत्यंत क्षीण

होते हैं,

भयंकर

भूकंप कुछ ही होते है| विनाशकारी भूकंप जिनसे धन-जन की अधिक क्षति होती है, वर्ष मे एक या दो बार

ही आते हैं|

व्यक्तियों द्वारा अनुभव किए जाने वाले भूकंप

चंद सेकंड से कुछ मिनट की अवधि तक ही रहते हैं| साधारणतः प्रघात की अवधि जितनी

अधिक होती है उसकी अवधि भी उतनी ही अधिक होती है| साधारणतः विनाशकरी भूकंप जिनसे

भीषण क्षति होती है, एक से दो मिनट तक ही रहते हैं|

भूकंप के प्रभाव की तीव्रता पर ही उसके प्रभाव

की सीमा निर्भर करती है| व्यक्तियों द्वारा अनुभव किए जाने वाले भूकंप अति सीमित

क्षेत्र मे ही प्रभावशील होते हैं| अति भयंकर भूकंप प्रायः सम्पूर्ण पृथ्वी को प्रभावित

करते हैं एवं दूर-दूर के भूकम्पलेखी इससे प्रभावित होते

हैं|

भूकंप के प्रकार

गहराई के अनुसार भूकंप को तीन भागों में बांटा

गया है|

१. सामान्य

- जहाँ उद्गम केंद्र की गहराई 70 कि. मी. तक होती

है.

२. मध्वर्ती- जहाँ उद्गम

केंद्र की गहराई 70 - 300 कि. मी. तक होती

है|

३. गंभीर- जहाँ उद्गम

केंद्र की गहराई 300 - 800 कि. मी. तक होती

है|

अधिकांस गंभीर भूकम्पो की गहराई

500 -800 कि. मी तक पाई जाती

है |

भूकंप की तरंगो का

संचरण

भूकंप- अभिलेखों के अध्ययन से यह विदित

होता है कि भूकंप की तरंगे भी ध्वनि-तरंग एवं प्रकाश-तरंग के सद्रश ही संचारित होती

है|

प्राथमिक तरंग या

" P " तरंग - भूकंप अभिलेखन प्रेक्षण स्थल (Seismological

Station) से

जब भूकंप की उत्पत्ति 100 से 500

पर होती

है तो सर्वप्रथम प्राथमिक या “P” तरंगे पहुँचती हैं| ये तरंगें सबसे अधिक गति से

गमन करती हैं|

इनकी

गति 8

से 15 किलो मीटर प्रति सेकंड

होती है|

भूकंप

अभिलेख का पहला भाग प्राथमिक या p तरंग कहलाता है| इन्हे धक्का देने तथा

खींचने वाली तरंगें भी कहते है| ये अनुधैर्य (Longitudinal) तथा संपीड़न (Compressional)

तरंगें

होती हैं|

ये ध्वनि

तरंगों के अनुरूप होती हैं| इनमे कणों का कम्पन (Vibration) आगे-पीछे होता है| ये तरंगें ठोस द्रव

तथा गैसीय माध्यम में गमन करती है|

द्वितीयक या "S"

तरंग - प्राथमिक तरंगों के

पश्चात भूकंप अभिलेखन प्रेक्षण स्थल पर द्वितीयक या "S" तरंगें पहुँचती हैं| इनकी गति 5 से 6.5 किलोमीटर प्रति सेकेण्ड

होती है|

भूकंप

अभिलेख का दूसरा भाग द्वितीयक या "S" तरंग कहलाता है| ये अनुप्रस्थ (tranverse ) तथा अपरूपण (shear) तरंगें होती हैं| ये प्रकाश तरंगों के

अनुरूप होती हैं| इनमे कणों का विस्थापन संचरण दिशा के लम्बरूप होता है| ये तरंगे प्राथमिक

तरंगों के लम्बरूप गमन करती हैं| ये तरंगें केवल ठोस माध्यम में ही गमन करती है तथा ये

द्रव माध्यम से होकर गमन नही कर सकती|

प्राथमिक तथा द्वितीयक तरंगें मुख्यतः

प्रारंभिक तरंगों के ही दो प्रकार हैं| ये प्रारंभिक तरंगें प्रकाशीय नियमो के अनुसार

अपवर्तन(Refraction

) एवं

परावर्तन(Reflection)

के नियमो

का पालन करती है| प्राथमिक एवं द्वितीयक तरंगें मुख्यतः पृथ्वी की गहराइयों में ही

संचारित होती हैं अतः उनसे पृथ्वी की आंतरिक रचना का ज्ञान होता है| प्राथमिक तरंगों का

वेग द्वितीयक तरंगों के

वेग की अपेक्षा अधिक होता है|

इन प्रारंभिक तरंगों के बाद ही पृष्ठीय तरंगे संचरित

होती हैं|

पृष्ठीय तरंग (सतही तरंग) दीघ्र तरंग

या L तरंग:

ये तरंगें प्रधानता सतही तरंगें होती हैं एंव

इनका संचरण धरातल पर ही होता है| किसी भी भूकंप की सर्वाधिक भयंकर तरंगें यही हैं क्योकि

धरातल की सम्पूर्ण विनाशलीला इन्ही तरंगों के कारण होती है| प्रारंभिक तरंगों की

अपेक्षा इनका वेग कम होता है| प्राथमिक तथा द्वितीयक

तरंगों के पश्चात भूकंप अभिलेख मे ये तरंगें अभिलेखित होती हैं|

पश्च प्रघात तरंगें-

पृष्ठीय तरंग या दीघ्र तरंगों के पश्चात पश्च-प्रघात तरंगें संचारित

होती हैं|

ये दीघ्र

तरंगों की अपेक्षा मन्द या क्षीण होती हैं|

चित्र २ भूकंपीय तरंगों का संचरण

भूकंप की उत्पत्ति

के कारण-

पृथ्वी कि उत्पत्ति के बाद से ही धरातल पर भूकंप

होते आ रहे है|

आदि काल

में मनुष्य ने भूकंप के कारणों को ज्ञात करने कि चेष्टा की है| इस दिशा में सर्वप्रथम

प्रयास अरस्तु ने किया था| अरस्तु के मतानुसार भूमिगत हवा बाहर निकलने का प्रयास

करती है जिससे अकस्मात् झटके लगते है एवं भूकंप आते है| लेक्रेस्तिअस के मतानुसार भूमिगत

कंदराओ की छत की चट्टानें टूट कर निपतित होती है जिससे झटके लगते है एवं भूकंप आते

है|

इस प्रकार

भूकंप कि उत्पत्ति के लिए वायुमंडलीय हलचल एवं

वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन इत्यादि कई कारण दिए गए थे| विज्ञान कि उन्नति

के साथ-साथ गत 50 वर्षों के निरंतर अध्ययन

के पश्चात यह निष्कर्ष निकला है कि मूलतः विवर्तनिक विक्षोभों के कारण ही अधिकांश भूकंप होते है| भूकंप के मुख्य दो

कारण है-

विवर्तनिक

अविवर्तनिक

1) भूकम्पों

के उत्पत्ति के विवर्तनिक कारण-

विवर्तनिक हलचलों

के कारण भूपर्पटी के कुछ भागो के शैल संस्तरो का अकस्मात विस्थापन होता है जिसे भ्रन्सन

(Faulting

) कहते

है|

इस आकस्मिक

विस्थापन से जनित आवेग के फलस्वरूप भूसतह के अंदर कम्पन होता है और धरातल के अन्य भागो

में कम्पन की लहरें फ़ैल जाती हैं| पृथ्वी के अधिकाँश भयंकर भूकंप इन्ही कारणों से हुए

हैं|

भूपर्पटी

से संलग्न भागो के विरुद्ध दिशाओं में अतिमंद गति से स्थानान्तरण के फलस्वरूप संचित

प्रतिबल जब एक निश्चित सीमा से अधिक हो जाता है एवं विकृति को सहन करने कि शक्ति से

परे हो जाता है तब अकस्मात भूभागों का विस्थापन होता है जिससे प्रत्यास्थ विकृति कि

मुक्ति होती है इस तरह शैल के भ्रन्सन के फलस्वरूप ही भूकंप कि उत्पत्ति होती है|

भूकंप के आधुनिक तथ्यों से यह ज्ञात होता है

कि भूकंप की तरंगे पृथ्वी कि विभिन्न गहराइयों में उत्पन्न होती हैं| सेनफ्रांसिस्को के 1906 के भूकंप एवं सेन येंद्रियाज

के भ्रंश के विस्तृत अध्ययन के पश्चात प्रो. एच. एफ. रीड ने प्रत्यास्थ प्रतिक्षेप सिद्धांत (Elastic

Rebound Theory ) का

प्रतिपादन किया एवं इसी सिद्धांत को भूकंप कि उत्पत्ति का कारण बतलाया| उनका मत है की भूसंचलन बहुत धीमी गति से होता है| शैलों में लगे प्रतिबल

के कारन निर्मुक्त हुई ऊर्जा धीमे धीमे शैलों में एकत्रित होती रहती है| शैल में कार्यरत प्रतिबल

के कारण उसी समय उनमे विभंग निर्मित नही होते क्योकि शैलों का ससंजन (Cohesion ) उन्हे एकदम से टूटने

नही देता और वे तन जाते हैं| जब शैलों में कार्यरत

प्रतिबल शैलों की प्रत्यास्थता की सीमा को पार कर देते हैं तो शैल टूट जाते हैं| धनुष की प्रत्यंचा

को प्रत्यास्थता सीमा से अधिक खींचने पर वह टूट जाता है इसी प्रकार शैल भी टूट जाते

है और भूकंप को जन्म देते हैं| (चित्र ३)

चित्र ३ प्रत्यास्थ प्रतिक्षेप सिद्धांत

भूकम्पों के उत्पत्ति

के अविवर्तनिक कारण-

विवर्तनिक हलचलों के अलावा भी कई अन्य कारणों

से भी कभी-कभी भूकंप की उत्पत्ति

होती है ये अविवर्तनिक कारण मुख्यतः निम्न

लिखित हैं:

ज्वालामुखी उद्गार- ज्वालामुखी सक्रियता

के फलस्वरूप भी कभी-कभी भूकंप की उत्पत्ति होती है| प्रचंड विस्फोटक उद्गार के

परिणामस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्र में भूकंप हो सकता है| ज्वालामुखी सक्रियता जनित भूकंप

अपेक्षाकृत कम प्रभावशाली होते हैं एवं उनके प्रभाव की सीमा भी कम होती है| इन ज्वालामुखी भूकम्पों

में प्रघात केन्द्रित होता है जबकि विवर्तनिक भूकंप में प्रघात रेखीय विभंग के अनुरूप

होता है|

बहुधा

ज्वालामुखी एवं भूकंप एक ही साथ एवं एक ही क्रिया के फलस्वरूप होते हैं| सन 1888 में सुमात्रा के क्राकाटोआ

ज्वालामुखी के विस्फोट के फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्र में भूकंप हुआ था|

अन्य कारण: कई सतही हलचलों के कारण भी कभी कभी भूकंप उत्पन्न होते

हैं|

पर्वतीय

क्षेत्रों में अचानक भूस्खलन एवं अवधाव (Avalanche) से भी भूकंप हो सकता है कंदराओं

की छत के निपात से तथा जलप्रपात के किनारे के शैलखंडों के निपात से भी भूकंप होते हैं| तटवर्ती क्षेत्रो में

सागर की तरंगो के टकराव से भी भूकंप उत्पन्न होते हैं| ये सभी भूकंप अत्यंत कम तीव्रता

के होते है एवं केवल यंत्रों के द्वारा ही इनका अभिलेखन किया जा सकता है|

भूकंप के प्रभाव-

1। कंपन और पृथ्वी की सतह का

टूटना या फट जाना|

2। भूस्खलन और हिमस्खलन

3। आग

4। मिट्टी का द्रवीकरण

5। सुनामी

6। बाढ़

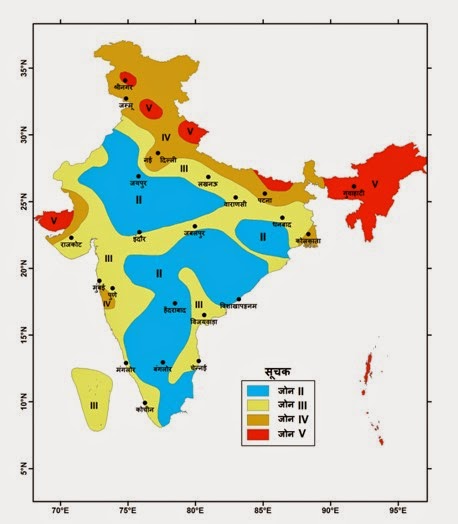

भारत मे भूकम्प क्षेत्र

-

भारत मे भूकंप का खतरा

हर जगह अलग-अलग है। इस खतरे के हिसाब से देश को चार हिस्सों में बांटा गया है। जोन-2, जोन-3, जोन-4 तथा जोन-5। इनमें सबसे कम खतरे वाला जोन-2 है तथा सबसे ज्यादा खतरे वाला जोन-5 है। वैज्ञानिक शोधों के पश्चात, भारत के भूकंपीय क्षेत्रों

को पाँच भागों मे बांटा गया जो की नीचे की सारणी मे दिये गए हैं:

असम से कश्मीर तक फैला हुआ हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, भूकंप का प्रधान क्षेत्र है| यधपि हिमालय क्षेत्र मे कोई भी ज्वालामुखी नही पाया जाता है तथापि भूकंप इस क्षेत्र मे अक्सर आते है| हिमालय क्षेत्र मे समस्थतिक (isostatic) सन्तुलन अभी भी स्थापित नही हो पाया है इसलिये इस क्षेत्र मे आन्तरिक हलचले होती रहती है| यही कारण है कि इस क्षेत्र में भूकंप कि संभावना अधिक रहती है| असम का सन 1897 का भूकंप विश्व के भयंकरतम भूकम्पों में से एक माना जाता है| इस भूकंप में शिलोंग शहर पुर्णतः नष्ट हो गया था| इस भूकंप का मुख्य प्रघात केवल डेढ़ मिनट तक ही था| इसके पश्चात 15 अगस्त 1950 में असम में पुनः भयंकर भूकंप आया जिसमे लगभग तीस हज़ार व्यक्ति मौत के शिकार हुए एवं धन सम्पति कि व्यापक छति हुई|

गंगा- यमुना तथा ब्रम्हपुत्र नदियों

के मैदानी क्षेत्र में भी भूकंप कि अधिक संभावना है यधपि यह भाग मुख्यतः सैंकड़ो मीटर का मोटाई का जलोढ़

क्षेत्र है तथापि हिमालय पर्वत कि निकटता एवं अधस्थ प्लेटो कि संरचना के कारण भी इस क्षेत्र में भूकंप की संभावना अधिक

है|

इस क्षेत्र

के भूकंप के उदाहरण निम्न लिखित है-

1.कोलकाता का 11 अक्टूबर 1937 का भयंकर भूकंप जिसमे

विशाल क्षति के साथ-साथ लगभग 3 लाख व्यक्तियों कि मौत हो गयी थी|

2. उत्तर बिहार में 26 अगस्त 1883 का विनाशकारी भूकंप

जिसमे कई हज़ार व्यक्ति मारे गए थे|

3. 19 जनवरी 1934 में उत्तरी बिहार में

पुनः भूकंप में मोतिहारी, काठमांडू एवं मुंगेर के क्षेत्र बुरी तरह छतिग्रस्त

हुई थे,

जिसमे

12

हज़ार

व्यक्ति मारे गए थे|

4. कच्छ में 16 जून 1879 और 26 जनवरी 2001

में

भुज में आये भूकंप में बहुत क्षति हुई थी|

भारत का दक्षिणी भाग जो दक्षिण कि उच्च समभूमि कहलाता है अभी तक भूकंप से मुक्त क्षेत्र समझा जाता

था परन्तु 11

दिसम्बर

1967

में महाराष्ट्र

के कोयना क्षेत्र और 1998 में जबलपुर के भूकंप ने यह सिद्ध कर दिया कि भारत का कोई भी भाग

भूकंप से मुक्त नहीं है| (चित्र ४)

जोन

|

प्रत्येक जोन/क्षेत्र में भूकंप की तीव्रतायें

|

II

|

यह जोन ऐसे भूकंपों की संभावना दर्शाता है जिन्हें

हर कोई महसूस कर सकता है तथा लोग बाहर निकले की हद तक भयभीत हो सकते हैं|

प्लेटें और कांच के बर्तन टूट जाते हैं,

भारी फर्नीचर इधर-उधर हिल

जाता है| प्लास्टर झड़ने तथा इमारतों को कुछ

क्षति होने के मामले भी देखने को मिलते हैं| (तीव्रता-

I से VI )

|

III

|

इस जोन में अधिक तीव्रता वाले भूकंप महसूस किये जा

सकते हैं| ऐसे भूकंप जो हर किसी को डरा देते

हैं, लोगो के लिए खड़ा होना तक कठिन हो

जाता है| वाहनों में सफ़र कर रहे लोग तक ऐसे

भूकम्पो को महसूस कर सकते हैं| अच्छे डिजायन

और निर्माण वाली संरचनाओं/इमारतों

में हल्की क्षति होती है, जबकि ख़राब

डिजायन और निर्माण वाली संरचनाओं/इमारतों

में भारी क्षति होती है| (तीव्रता-

VII)

|

IV

|

यह जोन प्रबल भूकंप की संभावना रखता है जिससे हर जगह

हडकंप मच जाता है, भारी फर्नीचर इधर-उधर

हो जाता है| ऐसे भूकम्पों से अच्छी डिजायन और

निर्माण वाली संरचनाओं/इमारतों

में मध्यम क्षति हो सकती है, जबकि खराब

निर्माण वाली संरचनाओं की भारी क्षति हो

सकती है| इसके अन्य

प्रभावों में खडी ढालों (Slopes) पर भूस्खलन,

जमीन में कुछ सेंटीमीटर चौड़ी दरारें पड़ना तथा झीलों के पानी का

गन्दा होना शामिल है| (तीव्रता-

VIII )

|

V

|

यह देश में अधिकतम जोखिम का जोन है तथा बड़े भूकम्पों

के संभावना रखता है| ऐसे भूकंप जो पूरा हडकंप

मचा सकते हैं तथा जीवन एवं संपत्ति को भारी क्षति पहुंचा सकते हैं|

विशेष रूप से डिजाइन की गई संरचनाओं तक में उल्लेखनीय क्षति हो

सकती है| इमारतों में भारी क्षति जो आंशिक

रूप से या पूरी तरह गिर जाती हैं| रेल पटरियां

मुड जाती हैं और सड़कों को नुकसान पहुचता है; जमीन

में अनेक सेंटीमीटर चौड़ी दरारें पड

जाती हैं, भूमिगत पाइपें टूट जाती हैं,

अनेक जगह भूस्खलन होता है, चट्टानें

गिरती हैं, पानी में विशाल लहरें पैदा होती

हैं| जहाँ इनकी तीव्रता XI

से अधिक हो जाती है, वहां भूपरिद्रश

में बदलाव के साथ पूरा विनाश हो सकता है जिससे नदियों का मार्ग तक बदल सकता है|

(तीव्रता- IX और उससे

अधिक)

|

चित्र ४ भूकंपीय क्षेत्रों को दर्शाने वाला भारत का

मानचित्र

भूकंप का पूर्वानुमान-

धरातल पर कही भी किसी भी समय भूकंप आ जाते हैं जिनसे धन-जन-संपत्ति की अधिक क्षति होती

है|

भूकंप

विज्ञान के अध्ययन से क्या ये संभव है की भूकंप का पूर्वानुमान किया जा सके? यह ज्ञात हो चुका है की प्रत्यास्थ प्रतिक्षेप सिद्धांत के अनुसार

पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के कारण ही भूकंप उत्पन्न होते हैं| आंतरिक हलचल शैलो में

प्रतिबल के क्रमशः संचय एवं उनके प्रत्यास्थ सीमा से अधिक हो जाने के कारण ही होती

है जिससे भूकंप की उत्पत्ति होती है अतः यदि इस प्रतिबल के संचय का माप किया जा सके

एवं प्रत्यास्थ सीमा का सही अनुमान लगाया जा सके तो भूकंप का पूर्वानुमान किया जा सकता

है|

इस दिशा

में वैज्ञानिक कार्यरत है एवं इसकी उपलब्धि मानव की एक महत्वपूर्ण सफलता होगी| समान्यतः भूकंप वाले

क्षेत्रो में भूकम्पों की बारंबारता, अवधि, एवं प्रभाव के क्षेत्र में

अध्ययन से भूकंप की पुनरावृति का पूर्वानुमान किया किया जाता है| इसी तरह से ज्वालामुखी

उद्गारो के अध्ययन से भूकम्पों का पूर्वानुमान संभव है| भूकंप के पूर्वानुमान से यधपि

भूकंप को टाला तो नही जा सकता परन्तु मानव जाति को विनाश से बचाया जा सकता है| भूकंप होने से पहले बैरोमीटर दाब में शीघ्र परिवर्तन

हो जाता है;

समुद्र

में ऊँचा ज्वार आता है|

भूकंप

से बचाव

"भूकंप से नही बल्कि असुरक्षित इमारतों

के कारण लोगों की मृत्यु होती है|"

भूकंप

का पूर्वानुमान संभव नही है इसीलिए भूकंप के प्रभाव को कम करने के लिए हमें भूकंप से

बचाव के पूरी जानकारी होनी चाहिए, जिससे की

हम उसके प्रभाव को कम कर सकें|

१- सुनिश्चित करो कि मकान का निर्माण करते समय सही संरचना

और निर्माण प्रणाली अपनाई जाए|

(चित्र

अ)

२- इमारतों कि संरचनात्मक मजबूती का मूल्यांकन करो;

यदि

आवश्यक हो तो सुदृनिकरण/ रेट्रोफिटिंग

करो| (चित्र ब)

प्रबलित ईंट चिनाई मुहानों से

फैलती हुई दरारें

अपने

मकान का निर्माण करते समय सुनिश्चित करें कि यह आपकी संरक्षा के लिए डिजायन किया गया

है| और आपकी इमारत भारतीय मानक ब्यूरो कि संहिताओ द्वारा

निर्धारित मानकों के अनुरूप डिजायन तथा निर्माण किया गया हो|

भूकंप के दौरान फर्श पर लेट जाएँ, किसी मजबूत डेस्क या मेज़ के नीचे छुप जाएँ

और उसे पकड़ लें ताकि वह फिसलकर आपसे दूर नही जाये| कम्पन बंद होने तक प्रतीक्षा करें |

अगर संरचना की दृष्टी से सही इमारत में है यदि आप किसी पुराने या कमजोर भवन में हैं

तो

तो वही बने रहें|

सर्वाधिक

तीव्र एवं सुरक्षित रास्ते से बाहर निकलें|

लिफ्ट/ एलीवेटर

प्रयोग नही करें| कम्पन के बाद, खुले स्थान

तक पहुचने के

यदि आप निकास दवार के नजदीक नही

हैं या यदि आप किसी निकास के

नज़दीक हैं, तो यथासंभव आप किसी ऊँची इमारत में/ऊपरी मंजिल

पर मौजूद शीघ्र इमारत से बाहर निकल

जाएँ| निकास द्वार

हैं तो वही बने रहें| घबराएँ

नही; शांति रखे और आवश्यक के लिए

धक्कामुक्की नही करें| सुव्यस्थित तरीके से

कार्यवाई करें| शांतिपूर्वक

बाहर निकले|

बिजली की लाइनों, खम्भों, दीवारों, फाल्स

सीलिंग, गिरने

वाले बर्तनों/गमलों तथा गिरने की संभावना

कांचफलक(Glasspanes)

वाली इमारतों से दूर हो जाएँ| रखने वाली अन्य वस्तुओं से दूर हो जाये|

यदि आप पहाड़ी की खडी ढलान पर हैं

तो भूस्खलन होने वहां चलते समय

सड़क के किनारे पर हो जाये

एवं गिरने के स्थान से दूर हो जाएँ| और रुक जाये|

क्षतिग्रस्त हो चुके पुलों/फ्लाईओवर

को पार करने

की कोशिश न करें|

करने

योग्य कार्य

१- आग लगने

कि जांच करें और अगर ऐसा हो तो उसे नियंत्रित करें|

२- पानी तथा

बिजली कि अपनी लाइनों कि जांच करें कि कहीं कोई खराबी तो नही आई है|

३- अप्रिय

घटना से बचने के लिए बिखरे हुए घरेलू रसायनों, जहरीली

एवं ज्वलनशील सामग्री को साफ करें|

४- बैटरी

से चलने वाले रेडियो के जरिये आवश्यक सूचना एवं निर्देश प्राप्त करें|

५- सार्वजनिक

सुरक्षा एहतियातों

का पालन करें|

६- अगर आपके लिए अपना घर खाली

केरना अनिवार्य है तो एक संदेश लिखकर छोड़ जाएँ कि आप कहां जा रहे हैं|

७- अपने साथ भूकंप उत्तरजीविता

किट ले जाएँ,

इसमे

आपकी रक्षा और आराम के लिए सभी आवश्यक वस्तुएं शामिल होनी चाहिए|

नहीं करने योग्य कार्य

१- आंशिक

रूप से क्षतिग्रस्त इमारतों मे प्रवेश न करें क्योकि बस के तगड़े झटकों से इमारतों को

और क्षति हो सकती है तथा कमजोर सारंचनाए ढह सकती हैं|

२- रिशतेदारों

तथा दोस्तों को फोन करने के लिए अपना टेलीफोन इस्तेमाल न करें, केवल चिकित्सा

सहायता के लिए फोन करें|

३- क्षतिग्रस्त

क्षेत्र मे घूमने-फिरने के लिए अपना वाहन/कार इस्तेमाल

न करें| बचाव एवं राहत कार्यों के लिए आवाजाही हेतु सड़कों कि आवश्यकता होती है|

४- जब तक आपकी इमारत को सुरक्षित घोषित न कर दिया जाए, या मरम्मत

पूरी न हो जाए तब तक:

अ- शिरोपरि टंकी को पूरी तरह से न भरें|

ब- बेतरतीबी से मरम्मत नहीं करें| केवल संरचना

इंजीनियर कि देखरेख मे मरम्मत कार्य कराये जाने चाहिए|

स- लिफ्ट कंपनी द्वारा जांच एवं प्रमाणन न किए जाने

तक लिफ्ट इस्तेमाल नहीं करें|

कुछ महत्त्वपूर्ण

तथ्य

१- भूकंपों

का पूर्वानुमान लगाना संभव नही है| अफवाहों को नही

सुने और न ही उन्हे फैलाएँ|

२- बाद मे

झटके लगने कि आशंका रखें| सामान्यतः बाद

के झटके अधिक उग्र नही होते हैं तथा धीरे-धीरे समाप्त

हो जाते हैं|

३- उग्र भूकंप

क्षेत्र मे भूकंप प्रतिरोधक विशेषताओं कि अतिरिक्त लागत चिनाई इमारतों के लिए 4-6%

और प्रबलित कंक्रीट इमारतों के लिए 5 से 6%

होगी|

संदर्भ

१। गोइंग

बैक टू योर होम - एन अर्थक्वेक प्राइमर फॉर सिटी ड्वेलर, सी.ई.पी.टी. अहमदाबाद

२। मारिकीना

सेफ़्टी प्रोग्राम - पब्लिक इन्फॉर्मेशन टूलकिट

३। मुकुल

घोष,

भौतिक

भू-विज्ञान

(2003) , मध्य

प्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी; ४४-५१|

४। बारबरा

डब्लू मुर्क (२००१) जियोलोजी- अ सेल्फ टीचिंग गाइड, जॉन विले एंड आईएनसी; : ६७-९३।

५। भूकंप

तत्परता हेतु मार्ग दर्शिका , राष्ट्रिय आपदा प्रबन्धन विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली, १-१६|

Comments

Post a Comment